Cet article scientifique décrit une étude qualitative qui a exploré les processus décisionnels des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA) concernant la ventilation mécanique invasive à domicile (ventilation mécanique à domicile).

Source: Sigmund Krøvel-Velle / Hallingdølen

Source: Sigmund Krøvel-Velle / Hallingdølen

L'étude de Tina Thorborg et ses collègues de l'Aarhus University Hospital, impliquait des entretiens approfondis avec des patients atteints de la SLA qui avaient subi une ventilation mécanique à domicile. Les résultats de l'étude ont montré que la décision de subir une ventilation mécanique à domicile était un processus complexe et lent qui impliquait divers facteurs. Les patients ont déclaré se sentir dépassés par le processus de prise de décision et ont exprimé le besoin de plus d'informations et de soutien de la part des professionnels de la santé.

L'étude a également souligné l'importance de la communication entre les patients et les professionnels de la santé dans le processus décisionnel. Les patients ont souligné la nécessité d'une communication honnête et ouverte, ainsi que la nécessité pour les professionnels de la santé d'écouter et de respecter les souhaits de leurs patients.

Dans l'ensemble, l'étude fournit des informations importantes sur les processus décisionnels des patients SLA concernant la ventilation mécanique invasive à domicile et souligne la nécessité d'améliorer la communication et le soutien des professionnels de la santé dans ce contexte.

Introduction Au fil du temps, les patients atteints de SLA ont besoin de soutien pour leurs routines quotidiennes. La maladie est évolutive, et il n'existe aucun traitement efficace pour arrêter ou inverser la maladie. En plus des symptômes physiques, des changements psychologiques (espoir/désespoir, symptômes dépressifs, etc.) sont importants et on estime qu'environ 50 % des patients souffrant de SLA pourront développer soit une démence au cours de l'évolution de la maladie, des déficits cognitifs et comportementaux tels que l'apathie et la désinhibition.

La prise de décisions difficiles concernant la qualité de vie, la dignité et la survie est un énorme défi pour les patients et leurs proches. L’une des décisions à prendre en fonction de l’évolution de la maladie concerne la ventilation mécanique. La vie avec la ventilation mécanique invasive à domicile est dominée par les soucis et les insécurités 24h/24 à cause de la dépendance envers une solution technique complexe à mettre en œuvre à la maison et les risques liés aux sécrétions et aux infections.

Cette étude a examiné la vie quotidienne des patients souffrant de SLA au moment de décider d'opter ou non pour la ventilation mécanique invasive à domicile dans un contexte danois.

La plupart des patients atteints de SLA au Danemark vivent à domicile avec une ventilation mécanique soit non invasive ou invasive. Le cadre danois diffère d’autres pays par deux aspects : la surveillance respiratoire assistée et les soins quotidiens. Avec le système de santé financé par l'État danois, il existe un soutien statutaire pour les soignants formels des patients atteints de SLA, à la fois en ce qui concerne leur surveillance respiratoire assistée et leurs soins quotidiens.

Une étude danoise a montré que la survie depuis le début de la maladie augmentait chez les patients traités par ventilation mécanique invasive à domicile. Le taux de survie moyen est passé de 23 mois sans traitement à 57 mois chez les patients traités par ventilation mécanique à domicile non invasive suivie d'une ventilation mécanique à domicile invasive. Habituellement, l'arrêt du traitement est déterminé par les patients eux-mêmes.

Sélection des patients L'étude a été réalisée au Respiratory Center West de l'hôpital universitaire d'Aarhus, qui est l'un des trois centres respiratoires du Danemark. Le recrutement s'est fait en collaboration avec une infirmière du projet qui a identifié et sélectionné les patients, des hommes et des femmes, de tous âges, diagnostiqués avec la SLA, qui devaient choisir entre une ventilation mécanique à domicile non invasive ou une ventilation mécanique à domicile invasive.

Comme il s'agissait d'une étude qualitative et compte tenu du faible nombre de patients atteints de SLA au Danemark, l’étude n’a porté que sur sept patients.

Collecte de données Des entretiens semi-structurés ont été utilisés pour obtenir des informations descriptives sur le phénomène d'intérêt : les expériences, les pensées et les sentiments des patients par rapport à leurs processus de prise de décision. Le guide d'entretien comportait principalement des questions ouvertes, complétées par des questions de suivi, si nécessaire, et des questions des patients. Les résultats de l'analyse structurelle ont révélé trois thèmes : (1) être pris en charge directement après avoir reçu le diagnostic, (2) vivre dans l'incertitude quant à ce que l'avenir apporterait, (3) le doute faisant changer d'avis les patients atteints de SLA.

Au début de la maladie et pendant un certain temps, les patients constatent qu'ils doivent prendre de nombreuses décisions. Il y avait toujours quelque chose à décider. Il est difficile pour le patient de prendre des décisions importantes alors qu'il souffrait de la SLA, surtout au début après avoir reçu le diagnostic. Après avoir reçu un diagnostic de SLA, un patient a souhaité que c’est à ce moment que les professionnels de la santé devraient le plus soutenir les patients. Cela n’est pas toujours le cas, un autre patient mentionne en effet qu'un médecin lui a dit au début de sa maladie : « Maintenant, il faut rentrer chez vous et puis il faut, pas demain ou après-demain, mais un jour il faut se préparer à prendre des décisions, et de préférence rapidement, par rapport au temps où vous ne pourrer plus respirer. […] Mais comment étais-je censé pouvoir prendre une décision là-dessus à ce moment-là ? C'était juste après avoir reçu le diagnostic ! »

Les patients et leurs soignants ont parlé du besoin de soutien et d'aide après leur retour de l'hôpital. Ils auraient eu besoin de quelqu'un "qui les auraient assisté" au tout début de la maladie. Ils ont du trouver de l'aide par eux-mêmes, car s'ils ne l'avaient pas fait, il y aurait eu une longue période avant le prochain suivi à l'hôpital.

**Vivre dans l'incertitude quant à ce que l'avenir apportera* Au milieu de toute cette incertitude, les patients ont essayé de trouver de l'espoir dans leur situation : « Oui, mais c'est difficile. Je ne peux pas regarder aussi loin pour le moment. Parce que je ne sais pas ce qui se passe ? Je ne sais pas comment ça se passera quand j'aurai une ventilation mécanique invasive à domicile ? […] Il faut espérer le meilleur, et oui, l'avenir est inconnu… Je ne sais pas si je serai là dans un an ou deux, vous savez, ou si je recevrai une ventilation mécanique invasive à domicile. Nous ne savons rien. Mais nous pouvons espérer. »

Le mot « espoir » a été souvent mentionné par les patients et leurs proches en relation avec l'inconnu dans le futur. Pour un autre patient : « Maintenant, je dois croire en l'espoir. Je ne peux rien faire d'autre». L'avenir étant incertain pour les patients, ceux-ci expriment qu'ils essayent de vivre leur vie de la meilleure façon possible dans leur nouvelle situation.

L'avenir étant incertain pour les patients et la seule chose qu'ils savent avec certitude était que la mort surviendra dans quelques années seulement. Un autre patient a parlé de l'avenir et de ne pas savoir vieillir avec ses proches. La vie continuerait pour leurs familles après le départ des patients : « Ma famille vivra sans moi et moi… je veux juste mourir dans mon sommeil et avoir la paix ». Savoir qu'ils mourront à cause de la maladie, mais ne pas savoir quand la mort surviendrait et l'incertitude quant à l'évolution temporelle de la maladie conduit à de l'insécurité, ce qui se reflète dans la citation ci-dessous : « Si je n'avais pas été malade de la SLA, je savais que j'avais un avenir à vivre et que j’aurais travaillé encore un peu, puis je serais partie en retraite anticipée. J’aurais pu commencer à me détendre et profiter de la vie après une vie de travail bien remplie. […] Bien sûr, j'aurais pu tomber malade, oui, j'aurais pu avoir un cancer… Avec le cancer, j'aurais peut-être eu un espoir différent et l'espoir de pouvoir guérir, mais avec la SLA… Je ne sais rien de ma vie avec la SLA et de mon avenir. »

Les proches espérent le meilleur pour le patient et pensent souvent qu'il pourrait vivre pendant des années ce qui n’est pas toujours réaliste. Les patients n’y croient pas et n'espérent pas de la même manière que leurs proches. Le patient a précisé : «Nous sommes tous différents les uns des autres, et certains malades ont complètement reconnu qu'ils ne m'avaient que pour un moment et, hum, oui… Ma femme pense que je peux vivre encore quelques années. […] C'est vraiment bien qu'elle y croit. Après tout, quelqu'un doit y croire. […] Mais nous pourrions être agréablement surpris, non ? Car c'est l'espoir et la conviction qui sont importants.»

Les doutes ont fait à plusieurs reprises changer les patients d'avis : « Jusqu'à présent» était un terme récurrent pour les patients, lorsqu'ils décrivaient le processus de prise de décision de leur futur traitement. Les patients réfléchissaient à la décision d'avoir une ventilation mécanique invasive à domicile, mais n'en étaient pas sûrs. Un patient était convaincu de la décision de recourir à la ventilation mécanique invasive à domicile, mais avait encore des doutes quant à la décision future : « Je vais choisir la ventilation mécanique invasive à domicile. Quand le temps viendra. Cela peut prolonger ma vie de plusieurs années. […] Il s'agit simplement d'en tirer le meilleur parti. […] Mais je ne sais pas ».

La plupart des patients interrogés au cours de cette étude ont inclus des commentaires tels que "Jusqu'à présent", "Je n'ai pas fini de me poser des questions à ce sujet", "Je ne le sais pas" et "J'ai un peu soulevé la question de savoir si je devrais ou devrais pas".

Un des patients a décidé de ne pas avoir de ventilation mécanique invasive à domicile : « Oui, je ne veux pas de ventilation mécanique invasive à domicile et je ne veux pas être réanimé et c'est réglé…. C'est clair à 100% pour moi. Cela a été le cas tout le temps, quoi qu'il arrive, je ne veux pas de ventilation mécanique invasive à domicile. […] la ventilation mécanique invasive à domicile ne guérit pas, j'aurai toujours ma maladie. Je pense aussi à ma famille… L'idée qu'ils doivent vivre sans moi… c'est… c'est dur et ça m'a fait douter un moment. ».

Les patients, qu'ils aient décidé ou non d'avoir une ventilation mécanique invasive à domicile, ont tous éprouvé des doutes au cours de leurs processus de prise de décision et ont changé d'avis au sujet de la décision.

Les proches des patients atteints de SLA vivent une vie limitée et isolée, une «vie emprisonnée». Les proches disaient qu’ils se sentaient seuls et que la vie était injuste. De plus, beaucoup étaient déjà en deuil de la perte inévitable de leur proche à l'avenir.

Conclusion Dans cette étude, les auteurs ont découvert que le doute avait amené les patients atteints de SLA à changer d'avis plusieurs fois quant à un futur traitement par ventilation mécanique à domicile non invasive ou ventilation mécanique à domicile invasive. Le doute faisait partie intégrante du processus décisionnel. Certains des patients à cette étude souhaitaient opter pour la ventilation mécanique invasive à domicile mais n'avaient pas encore pris de décision définitive. Ils doutaient que le choix qu'ils avaient fait était le bon. Surtout quand ils ont commencé à sentir que leur corps changeait lentement, les doutes sont revenus. Certains patients ont expliqué que parce qu’ils ne récupéreraient pas en choisissant la ventilation mécanique invasive à domicile, ils avaient décidé de ne pas avoir du tout de ventilation mécanique invasive à domicile. Certains patients atteints de SLA ont pu retrouver une qualité de vie malgré une maladie incurable et une fonction physique réduite, ce qui a également été la raison pour laquelle ils ont choisi la ventilation mécanique invasive.

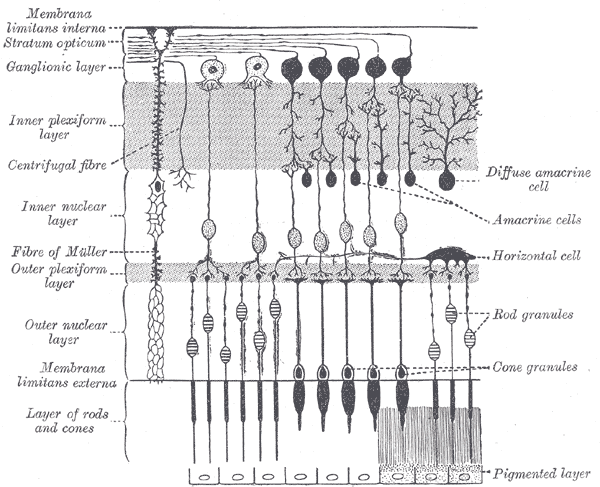

Deux théories concurrentes pourraient expliquer le dysfonctionnement visuel rétinien et d'ordre supérieur dans la maladie de Parkinson : un modèle suggère que des changements dégénératifs surviennent dans les régions corticales et se propagent à la rétine. l'autre propose au contraire que les cellules corticales et rétiniennes soient vulnérables à la dégénérescence dans la maladie de Parkinson.

Deux théories concurrentes pourraient expliquer le dysfonctionnement visuel rétinien et d'ordre supérieur dans la maladie de Parkinson : un modèle suggère que des changements dégénératifs surviennent dans les régions corticales et se propagent à la rétine. l'autre propose au contraire que les cellules corticales et rétiniennes soient vulnérables à la dégénérescence dans la maladie de Parkinson. Source Wikipedia.

Source Wikipedia. Les scientifiques ont pour cela examiné de manière prospective la vision d'ordre supérieur (tolérance d'inclinaison et mouvement biologique) et l'épaisseur de la rétine (tomographie par cohérence optique dans le domaine spectral) chez 100 personnes atteintes de maladie de Parkinson et 29 témoins, avec des évaluations cognitives longitudinales au départ, 18 mois et 36 mois. Les scientifiques ont examiné si les mesures de base visuelles et rétiniennes prédisaient les scores cognitifs longitudinaux à l'aide de modèles linéaires à effets mixtes et si elles prédisaient l'apparition de la démence, la mort et la fragilité à l'aide de méthodes de temps jusqu'au résultat.

Les scientifiques ont pour cela examiné de manière prospective la vision d'ordre supérieur (tolérance d'inclinaison et mouvement biologique) et l'épaisseur de la rétine (tomographie par cohérence optique dans le domaine spectral) chez 100 personnes atteintes de maladie de Parkinson et 29 témoins, avec des évaluations cognitives longitudinales au départ, 18 mois et 36 mois. Les scientifiques ont examiné si les mesures de base visuelles et rétiniennes prédisaient les scores cognitifs longitudinaux à l'aide de modèles linéaires à effets mixtes et si elles prédisaient l'apparition de la démence, la mort et la fragilité à l'aide de méthodes de temps jusqu'au résultat.

So it would be a huge step forward if a simple blood test for ALS could be done in a lab. This has long been sought.

So it would be a huge step forward if a simple blood test for ALS could be done in a lab. This has long been sought. Des études précliniques ont montré que pendant le sommeil, l'infiltration du liquide interstitiel et céphalo-rachidien le long des espaces périvasculaires augmente, augmentant ainsi la clairance des solutés interstitiels. Lorsqu'ils sont agrandis, les espaces périvasculaires sont visibles par imagerie par résonance magnétique cérébrale (IRM).

Le volume et le nombre de espaces périvasculaires augmentent avec l'âge.

Ce phénomène est associés à des facteurs de risque vasculaire tels que l'hypertension, des marqueurs de microangiopathie telle que la leucoaraiose et entraine des effets néfastes sur la santé. Une question importante est de savoir si le manque de sommeil est la cause de ces risques vasculaires, ou simplement leur conséquence.

Des études précliniques ont montré que pendant le sommeil, l'infiltration du liquide interstitiel et céphalo-rachidien le long des espaces périvasculaires augmente, augmentant ainsi la clairance des solutés interstitiels. Lorsqu'ils sont agrandis, les espaces périvasculaires sont visibles par imagerie par résonance magnétique cérébrale (IRM).

Le volume et le nombre de espaces périvasculaires augmentent avec l'âge.

Ce phénomène est associés à des facteurs de risque vasculaire tels que l'hypertension, des marqueurs de microangiopathie telle que la leucoaraiose et entraine des effets néfastes sur la santé. Une question importante est de savoir si le manque de sommeil est la cause de ces risques vasculaires, ou simplement leur conséquence.